大阪市立自然史博物館の石田惣学芸員を含む共同研究グループが取り組んだ「1945年に那覇北部で採集されたミヤコヒキガエルの標本記録」と題した研究論文が、2025(令和7)年3月31日発行の沖縄生物学会誌に掲載されました。

<研究のポイント>

・ハーバード大学比較動物学博物館の所蔵標本から、1945年12月に那覇北部で米軍関係者が採集したミヤコヒキガエルのオスの標本を確認しました。

・ミヤコヒキガエルは宮古諸島に生息するアジアヒキガエルの固有亜種で、沖縄島には自然分布しません。標本の個体は、1934~37年に沖縄県農事試験場が害虫駆除試験のために旧眞和志村に導入した個体に由来するものと推定されます。

・現在、ミヤコヒキガエルは沖縄島では定着していませんが、今回の標本記録は導入によって長期間生息・世代更新する可能性を示しており、移入させないことを改めて周知する必要があります。

<研究内容>

各地の自然史博物館には古い標本がたくさん保管されています。これらはその生き物が、その場所で生息していたことを示す記録であり、いわばタイムカプセルです。

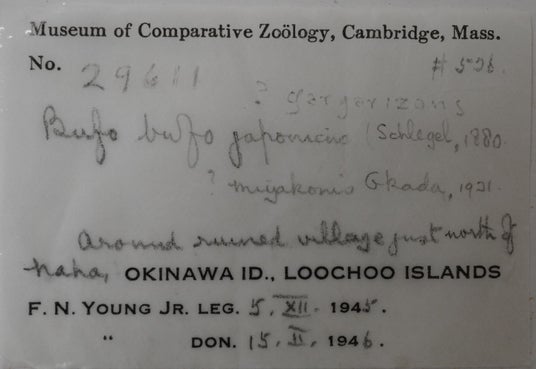

大阪市立自然史博物館の石田惣学芸員は、米国のハーバード大学比較動物学博物館に保管されている沖縄産の両生爬虫類の標本調査を行い、松井正文・京都大学名誉教授および当山昌直・沖縄大学地域研究所特別研究員と共同でそれらの同定作業を進めました。その結果、1945年12月5日に那覇北部で採集されたミヤコヒキガエルのオス1個体の標本(図1、2)を発見しました。

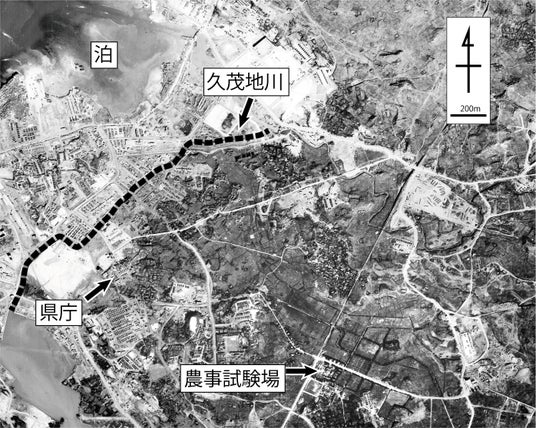

ミヤコヒキガエルは宮古諸島に生息するアジアヒキガエルの固有亜種で、沖縄島には自然分布しません。文献記録をたどったところ、1934~37(昭和9~12)年にかけて、沖縄県農事試験場がサトウキビ畑の害虫駆除試験を目的として旧眞和志村の場内圃場に約100匹のミヤコヒキガエルを導入していました。当時は試験場から那覇市北東部まで耕作地が広がっていたこと(図3)、また試験場職員による文献の記述から那覇市内のサトウキビ畑にまでミヤコヒキガエルが分散していたとみられることから、この標本は導入個体に由来するものと推定されました。

この推定に基づくと、導入された個体群は少なくとも8年間自立的に存続したことを示しています。その後、この個体群は途絶えたとみられますが、今回の標本記録はミヤコヒキガエルが沖縄島でも長期間生息・世代更新する可能性を示しています。自然分布しない地域への生物の移入は、在来生態系に大きな影響を及ぼすリスクがあります。本種はペットとして流通しており、通信販売で容易に入手できます。沖縄島を初めとする原産地以外の地域では、安易に放逐しないことを改めて周知する必要があります。

この標本の採集者は、昆虫学者・寄生虫学者として米陸軍に入隊したフランク・N・ヤングJr. (1915-1998)とみられます。ヤングは占領直後の沖縄では第222マラリア調査部隊の衛生・保健担当将校でした。この部隊の作戦と、今回見つかった標本との関連性は現時点では明らかではありません。この点は今後、調査を進める予定です。

<論文情報>

・タイトル:1945年に那覇北部で採集されたミヤコヒキガエルの標本記録

・雑誌名および掲載巻号:沖縄生物学会誌 第63巻 69-75ページ

・著者:石田 惣・松井正文・当山昌直

<図の説明>

図1:米国ハーバード大学比較動物学博物館に保管されていた那覇産ミヤコヒキガエルの標本。体長(吻端から総排出口までの長さ)は約6.5 cm。

図2:標本のラベル。那覇北部の破壊された集落の周辺(Around ruined village just north of Naha, Okinawa Island, Loochoo Islands)で採集とある。

図3:1945年12月10日に米軍が撮影した沖縄県農事試験場付近の垂直空中写真 (沖縄県公文書館所蔵: 写真番号AP451210A0_024と026を接合)。当時、県農事試験場から久茂地川(黒破線)の南岸までは耕作地が広がっていた。

図1

図2

図3

○研究論文の内容に関する問い合わせ

石田 惣

大阪市立自然史博物館 動物研究室 学芸員

Email: iso@omnh.jp

電話: 06-6697-6222 FAX: 06-6697-6225

○広報および広報用画像に関する問い合わせ

山上 香代

大阪市立自然史博物館 総務課 広報担当

Email: k-yamagami@ocm.osaka

電話: 06-6697-6222 FAX: 06-6697-6225